No.10

No.17

ACTIVITY

揺れる炎をぼんやり眺めたり、おしゃべりをしたり、大人はお酒を嗜んだり……。たき火は暖を取ったり、料理を作るだけでなく、アウトドアになくてはならないアクティビティのひとつ。とくに夜、陽が沈んでからのたき火は、ゆったりとした贅沢な時間を演出してくれます。一見、簡単そうに見えるたき火ですが、実は奥が深いもの。コツを知らないと、火がつかなかったり、ついてもすぐに消えてしまったりと、はじめはなかなかうまくいきません。まずは、基本をおさえておきましょう。最近では自然保護の観点から、地面の上でのたき火を禁止しているところが増えています。たき火台を準備するなど、マナーを守って楽しむこともお忘れなく。

外ごはんでよくある失敗談が、「準備やあとかたづけに時間がかかり、食べる時間が短くなってしまった」というもの。食材を切ったり下ごしらえをすませたり、ある程度まで自宅で下準備をしておくと、その場での調理がスムーズに。楽しむことが目的の外ごはんなら、純粋に食べる時間が長くとれる工夫をしよう。

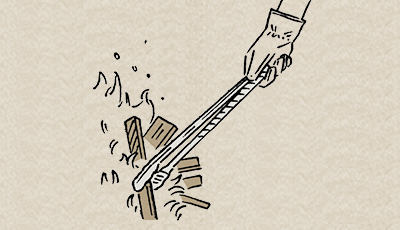

たき火台の中心に、枯葉や小枝などをこんもりと置く。松ぼっくりや松の葉は油脂が含まれているので、着火剤として最適。

たき火の基本は、「小さい薪から大きい薪へ」。準備した焚きつけの上に、細い薪を円すい形にのせていく。

(2)の上に、中くらいから太めの薪をのせていく。あまりぎゅうぎゅうに積みすぎると、空気の通り道がなくなるので注意。

準備ができたら、焚きつけに着火! うまく薪が組めていたら、火は自然と大きくなる。むやみにさわらず、様子を見よう。

円すいを崩すと、火が消えてしまうことも。あまりちょっかいを出さずに、必要な時だけ薪を追加するのがポイント。

合掌型・開き傘

基本の「合掌型・閉じ傘」の変型。一気に火がまわらないように低く、開いた傘のように薪を組んでいく。暖炉や囲炉裏によく使われる組み方で、火柱が小さく、長時間トロトロとした火を楽しみたい時におすすめ。

井桁型

縦2本、横2本で、「井」の字のように薪を高く積み上げていく組み方。全体を燃やすので薪の消費量が多く、すぐに燃え尽きてしまうが、その分、大きな火柱が立つ。キャンプファイヤーでよく用いられる。

「防水・ファイアーライター」

一度火がつくと水がかかっても消えにくい強力着火剤。火熾しの時間を短縮したい時や、雨天時に大活躍してくれる。

この記事をみた人は、こんな記事も見ています

家族みんなで

はじめてのアウトドアを楽しみたいけれど、

心配事や疑問符がアタマの中を

ぐるんぐるん……。

そんなアウトドア初心者のために

「HOW TO ENJOY OUTING!まめ知識」を

まとめてみました。

テント泊の基本 から

から

外遊びの極意 、

、

BBQのあれこれ や

や

キャンプ道具の基礎知識 まで。

まで。

最初の一歩の

後押しができる内容を

目指しました。

さぁ、気になる項目からチェックして、

家族みんなでENJOY OUTING!

CLOSE